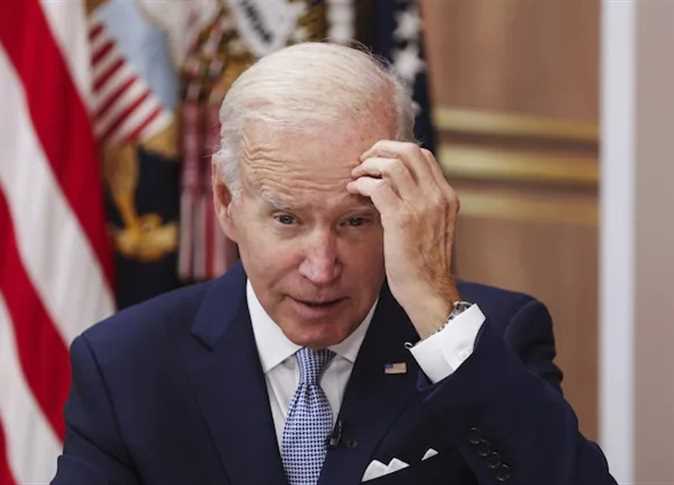

حين وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض مطلع العام 2021، كانت إيران تخلّت عمليًا عن معظم التزاماتها النووية، والاتفاق الذي احتفى به العالم العام 2015 صار مجرّد ورقة سياسية مهترئة في أدراج العواصم المعنية. لكن بايدن، الذي كان جزءًا من إدارة باراك أوباما وصاحب موقف معلن بضرورة العودة إلى الاتفاق، وجد نفسه أمام تحدٍ مزدوج: أولًا، ترميم الثقة مع الإيرانيين بعد أربع سنوات من التصعيد غير المسبوق في عهد ترامب، وثانيًا، إقناع الكونغرس والرأي العام الأميركي بأنّ العودة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” لا تعني مكافأة إيران، بل احتواءها.

في البداية، تبنّت الإدارة الأميركية خطابًا مرنًا. أكدت استعدادها للعودة إلى الاتفاق بشرط عودة إيران إلى الامتثال الكامل. من جهتها، قالت طهران إنّها ستفعل ذلك فور رفع العقوبات. وبين هذين الشرطين، دارت لعبة ديبلوماسية طويلة ومملّة، قادها أطراف أوروبيون، فيما لعبت سلطنة عمان وقطر دور الوسيط الهادئ في كواليس المحادثات غير المباشرة.

المفاوضات استؤنفت فعليًا في نيسان (أبريل) 2021 في فيينا، بشكل غير مباشر، حيث كان الوفدان الأميركي والإيراني يقيمان في فندقين منفصلين، فيما ينتقل الوسطاء بينهما. طوال أشهر، تركّزت المحادثات على القضايا التقنية: نسب التخصيب، مصير أجهزة الطرد المتقدمة، آليات رفع العقوبات، وضمانات عدم الانسحاب الأميركي مجددًا من الاتفاق. لكنّ ما كان يطفو على السطح لم يكن سوى الجزء الأسهل من المعادلة.

الجزء الأصعب كان سياسيًا بامتياز. إيران كانت تطالب برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب، بما في ذلك تلك التي فُرضت تحت عناوين الإرهاب وحقوق الإنسان، فيما أرادت واشنطن التفاوض على “اتفاق أطول وأقوى”، يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني ودور طهران الإقليمي. هذا التوسيع للمطالب رفضته إيران بشكل قاطع، معتبرة أنّ أيّ نقاش يتجاوز الاتفاق الأصلي يعني بداية اتفاق جديد، وهي لم تكن مستعدّة لذلك.

في الداخل الإيراني، زادت الأمور تعقيدًا مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية في حزيران (يونيو) 2021. الرجل المحافظ الآتي من الجهاز القضائي، جاء مدعومًا من الحرس الثوري والتيّار المتشدّد، واتخذ موقفًا أكثر تشددًا في المفاوضات. ومع ذلك، لم يُقفل الباب نهائيًا، بل وافق على مواصلة المحادثات، مدفوعًا بحاجة اقتصادية ملحّة في ظل أزمة خانقة وعقوبات أرهقت الخزينة الإيرانية.

لكن المحادثات لم تثمر اتفاقًا. فكلما اقترب الطرفان من التفاهم، عادت العقبات إلى الظهور. واحدة من أبرز العقبات تمثّلت في إصرار إيران على شطب اسم “الحرس الثوري” من لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية، وهو ما رفضه بايدن، خصوصًا تحت ضغط الكونغرس والإسرائيليين. كذلك، اصطدمت المفاوضات بمسألة الضمانات: كيف يمكن لإيران الوثوق باتفاق قد يُمزّقه رئيس أميركي جديد بعد عامين أو أربعة؟

إلى جانب ذلك، فرض الواقع الميداني نفسه بقوة. في أيلول (سبتمبر) 2022، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، وتحوّلت إلى تحدٍّ داخلي للنظام. هذا الحدث دفع واشنطن لتشديد موقفها من طهران، وفرض عقوبات جديدة، ما زاد من هشاشة المسار التفاوضي. ومع تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وإيران، خصوصًا في سوريا والعراق، تحوّلت فيينا إلى مفاوضات محكومة بالفشل المؤجّل.

رغم ذلك، جرت في العام 2023 عدّة محاولات لإحياء المسار، أبرزها عبر وساطة عمانية أدت إلى تفاهمات محدودة، عُرفت إعلاميًا بـ”الاتفاق غير المكتوب”. سمح الاتفاق للإيرانيين بتصدير كميات محدودة من النفط، مقابل الحدّ من التخصيب فوق 60%، وزيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكنّ هذه التفاهمات لم تكن ملزمة قانونيًا، وبقيت هشّة وعرضة للانهيار في أي لحظة.

مع حلول العام 2024، كانت إيران قد راكمت أكثر من 100 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي نسبة لا تستخدم للأغراض المدنية، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار تحذيرات متكرّرة، من أنّ “الزمن اللازم لصنع قنبلة بات يُقاس بالأيام لا بالأشهر”، إذا ما قرّرت طهران المضي في هذا الاتجاه. ورغم نفي الإيرانيين نيّتهم تطوير سلاح نووي، فإنّ “الغموض الاستراتيجي” بقي السمة الأبرز لسلوكهم.

هكذا انتهت حقبة من المفاوضات، لا إلى اتفاق نهائي، ولا إلى قطيعة تامة. المشهد بقي عالقًا في منطقة رمادية: إيران تملك القدرة على التخصيب بدرجات عالية، الغرب عاجز عن إعادة بناء الثقة، وأي انفجار سياسي أو أمني في المنطقة قد يبدّل كل شيء في لحظة. أما الاتفاق النووي، فقد تحوّل من “خطة عمل شاملة” إلى ذكرى تفاوضية، لا يزال الجميع يتحاشى إعلان موتها رسميًا… وينتظر عودة ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً.